これから未来の日本を背負って立つ

若い人たちの国際的な活動を支援します。

国際プロジェクト支援 x グローバル人材育成

Part 01私たちについて

これまで、24か国を旅し、いろんな人に出会い、様々な異文化に触れてきました。

特に11年間滞在したベトナムでは、その国の政治、行政、市民生活、宗教、習慣、歴史に触れることができました。

海外生活で培った経験や知見をもとに講演会やレクチャーもしています。

また、必要な範囲の英語力を身に着けるための教材作成やE-Learningシステムの構築もできます。

興味のある方、お問い合わせください。

Part 02アキナガオフィスでできること

国際プロジェクト

海外ODAプロジェクト・国際プロジェクト

下水道分野の調査、計画、設計、

入札、 施工監理

グローバルエンジニアの養成

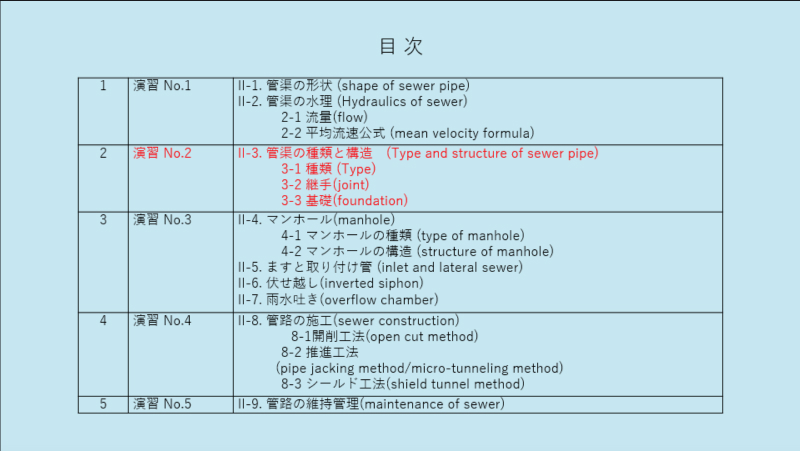

E-Learning 教材の作成

海外・国際プロジェクトのルール、

技術英語の習得

Part 03国際プロジェクト

プロジェクトリスト

| 件名 | 対象国 | 技術サービス の種類 |

発注者 | 担当分野・ ポジション |

業務内容 | 従事期間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ハノイ市 下水道システムプロジェクト |

ベトナム | 施工監理 | JICA | 建設エンジニア | 下水処理場の施工監理 | 2023.3~ 2023.5 |

3か月 |

| ホーチミン市水環境改善 プロジェクト第3期調査・計画 |

ベトナム | 調査・計画 | JICA | 管渠エンジニア | 新規地区の調査、計画、 実施可能性調査 |

2022.8~ 2023.2 |

7か月 |

| ハノイ市下水道システム プロジェクト |

ベトナム | 施工監理 | JICA | 建設エンジニア プロマネ支援 |

下水処理場の施工監理 プロジェクトマネジメント |

2021.12~ 2022.5 |

6か月 |

| ハノイ市下水道システム プロジェクト |

ベトナム | 下水道施設 設計 |

JICA | プロジェクト マネージャー |

プロジェクト立ち上げ、 詳細設計・入札支援の マネジメント |

2014.12~ 2019.3 |

4年4か月 |

| ホーチミン市第2期水環境改善 プロジェクト |

ベトナム | 下水道整備 | JICA | プロジェクト マネージャー |

プロジェクトマネジメント 実施設計、入札支援 |

2008.11~ 2014.6 |

5年7か月 |

| ハンバン地区雨水排水事業 | ベトナム | 排水改善 | JBIC | プロジェクト マネージャー |

プロジェクトマネジメント 設計審査、入札支援 |

2008.4~ 2008.11 |

8か月 |

| フエ市水環境改善プロジェクト Special Assistance for Project Formation (SAPROF) |

ベトナム | 下水道 SAPROF |

JBIC | 副業務主任/下水道 ・排水処理技術者 |

現地調査、JICA-ODA プロジェクトの形成 |

2007.5~ 2007.8 |

3か月 |

| ティラナ首都圏下水システム改善 計画調査 |

アルバニア | 下水道 MP,FS |

JICA | 副業務主任 管渠設計エンジニア |

既存基本計画の見直しと 事業化区域の設定、 実施可能性調査 |

2005.9~ 10ヵ月 |

10か月 |

| 伊寧市環境整備計画 | 中国 | 下水道審査 | JBIC | 下水道専門家 | 設計内容評価及び 建設費積算内容の審査 |

2004.11~ 2005.3 |

4か月 |

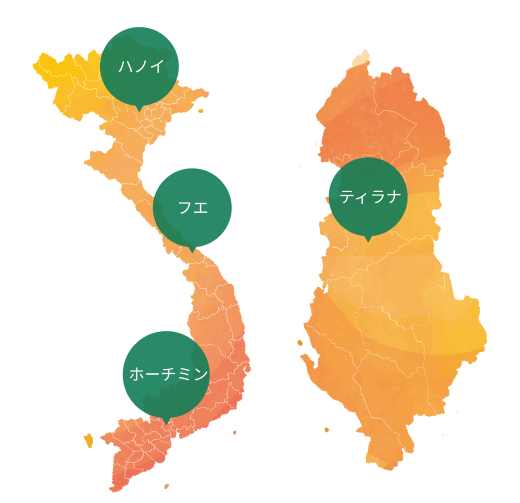

JICA-ODAプロジェクト事例

- ベトナム

- アルバニア

プロジェクトフロー

-

- Step01

援助国の国や自治体がマスタープランを作成し、援助を受けたい具体的な地区や施設を決めます

- Step02

当時国の設計会社がそのFeasibility Study(実施可能性調査)を行い、

報告書や図面などを作成します。これを、ローカルFSとかプレFSと言います。

状況によって、この2つのFSは意味合いが変わるそうですが、一般には同じような意味合いで使われています。

逆に言えば、その国で設計や施工のできる技術力を持っていないと、ODAの援助申請をすることが難しい、ということになります。 - Step03

援助国政府を通じて日本政府に支援要請

- Step04

審査後に受理されるとJICAの業務として発注

アジア開発銀行(ADB)や世界銀行(WB)も同じプロセスをたどります。このローカルFS段階で、

援助国内の設計会社とつながりがあったり、連絡が取れる関係があったりすると、JICA業務発注段階で有利に動くことができます。 - Step01

-

- Step01

基本計画作成

(事業全体の地区や施設の決定)

- Step02

ローカルFS(実施可能性調査)の実施(事業規模、内容の精査)

- Step03

政府より援助要請

援助対象国

- Step04

政府内協議・閣議決定

- Step05

JICA業務として発注

援助国日本

- Step01

-

- Step01

事務所準備

(賃貸契約、レイアウト、内装工事、家具や機器類のレンタル・購入契約)

- Step02

請負者としての業務許可(ライセンス)の取得

- Step03

事業者(プロジェクトチーム)の登録名称と登録証取得

- Step04

税務署登録

(Tax Codeの取得)

- Step05

銀行取引を行うための信用状の発行

(Open Letter of Credit :LC Open)

- Step06

プロジェクト用銀行口座開

- Step07

事務所で使用する車レンタル契約

- Step08

JV間合意書の作成

(JV Agreement)

- Step09

外注業務合意書

(Sub‐Contractor Agreement)

- Step10

スタッフ募集、労働条件の確認

- Step11

専門家損害責任保険(PLI/PII)の契約

- Step12

スタッフ募集、労働条件の確認

- Step13

その他の事務手続き

(エンジニアの査証、住民登録、健康診断、予防接種、名刺や名簿作成、セキュリティ情報や連絡先リストの作成等)

- Step01

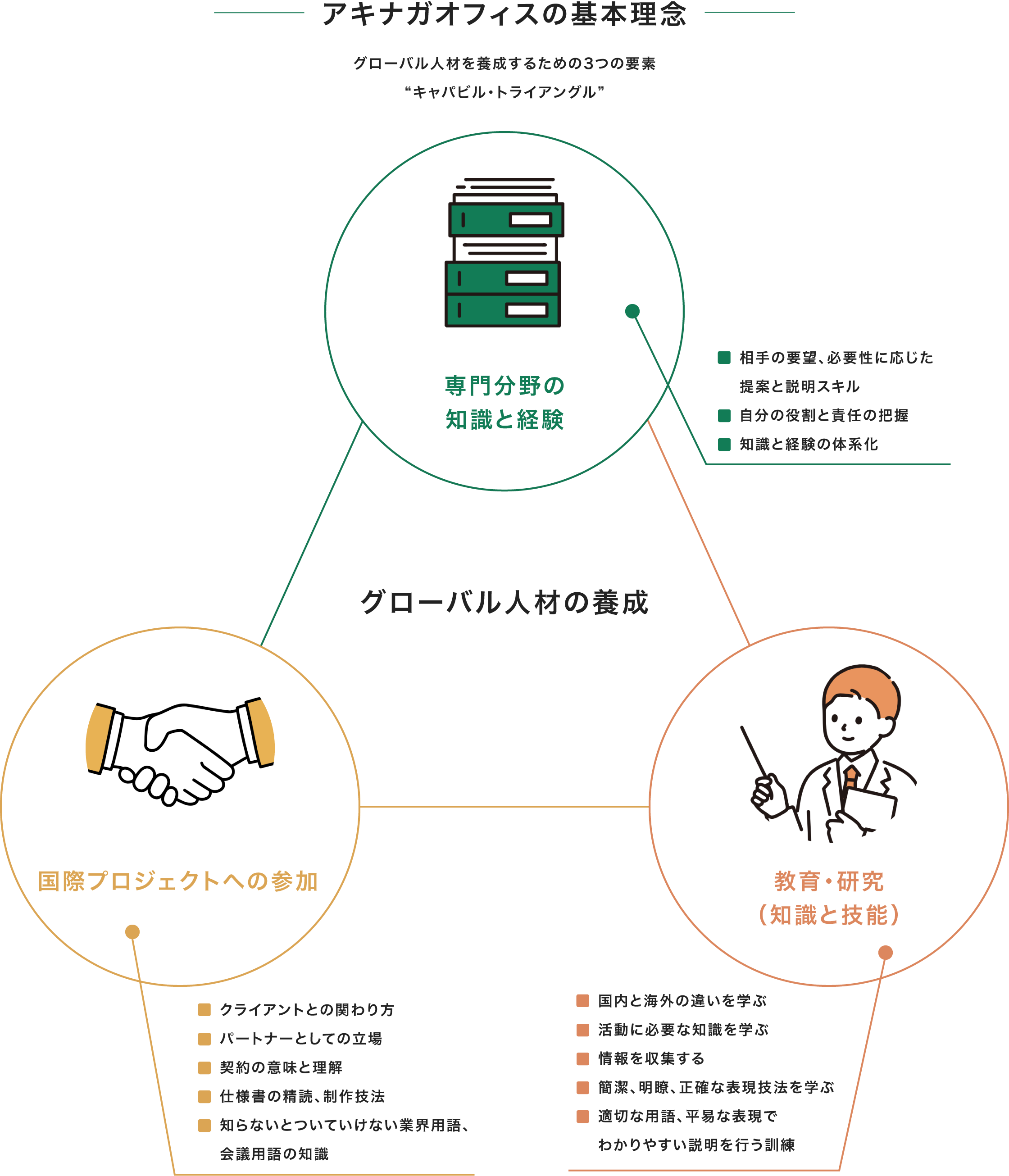

Part 04グローバルエンジニアの養成

エンジニアのための

教育研修プログラム

プロジェクトの遂行時に知識不足やスキル不足から引き起こされる失敗も経験し、座学の必要性を強く認識しています。

トレーニングプログラムのメンターとしての経験から、心の支えやメンタルヘルスマネジメントの大事さも理解しています。

-

段階的なレベルアップ

(修了テスト) -

海外での生活への備え

-

個別プログラムの構築

(教育カルテ) -

コミュニケ-ションの

取り方を実践 -

プロジェクトマネジメントの学習

-

On-Job Training

プログラムの作成 -

リモート研修

-

メンターリング

アキナガオフィスの教育・研修の経験

- 時期

- 内容

- 2004年-2006年

- FIDICの若手フォーラム(YPF)の議長

- 2006年-2008年

- FIDICの若手管理者養成講座(YPMTP)のメンター

- 2007年-2008年

- 社内の教育プログラムの国際部門の講師

- 2010年-2014年

- AJCEのCapacity Building分科会長

- 2019年-2021年

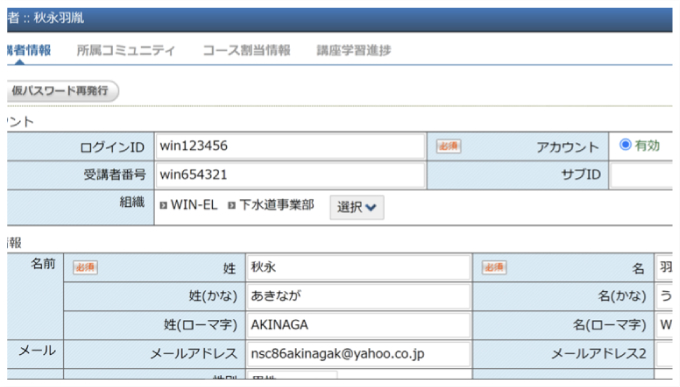

- (株)日水コン国際化支援室(WIN室)室長

日本大学生産工学部特別講義

アキナガオフィスの教育・研修紹介

-

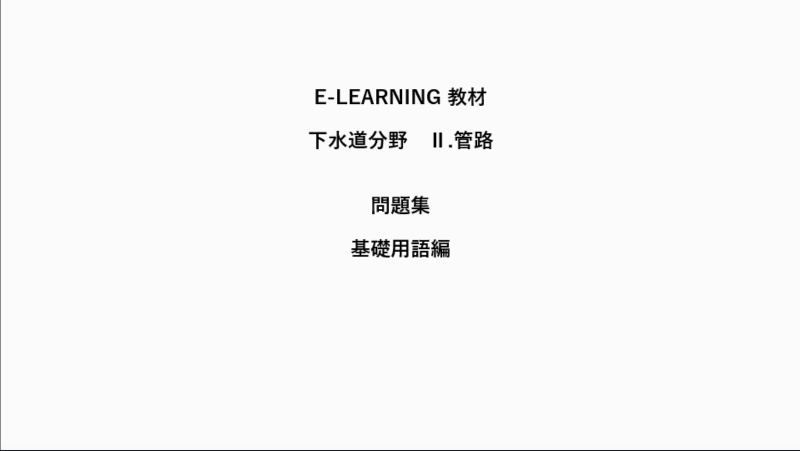

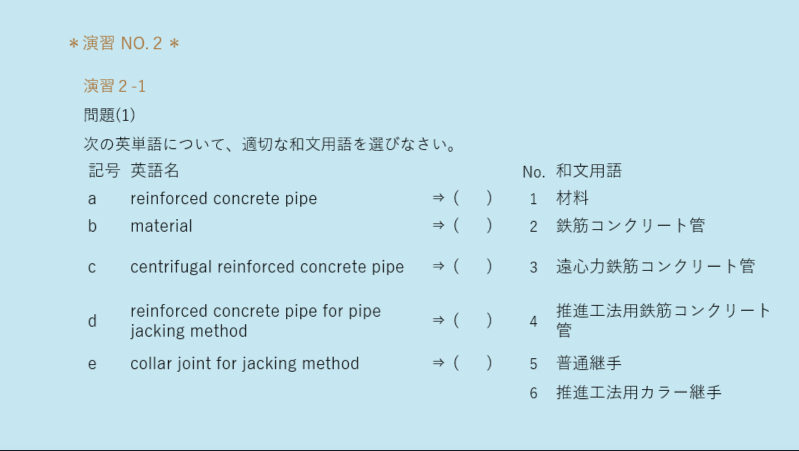

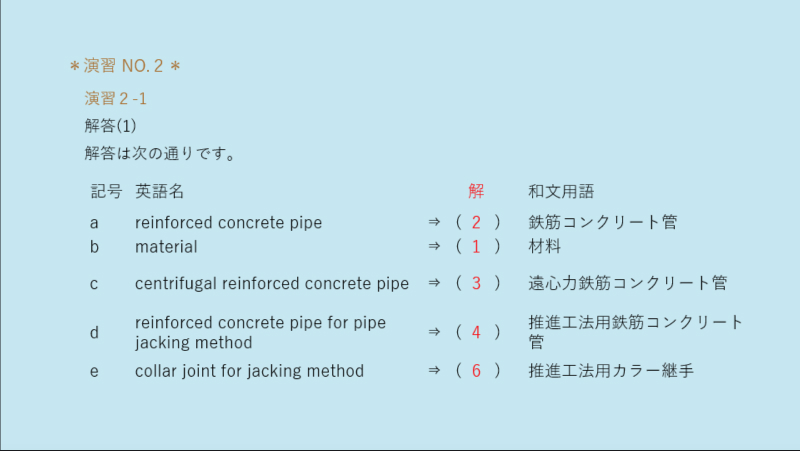

技術英語を専門分野別にカスタマイズした教材

プロジェクトの遂行時に知識不足やスキル不足から引き起こされる失敗も経験し、座学の必要性を強く認識しています。

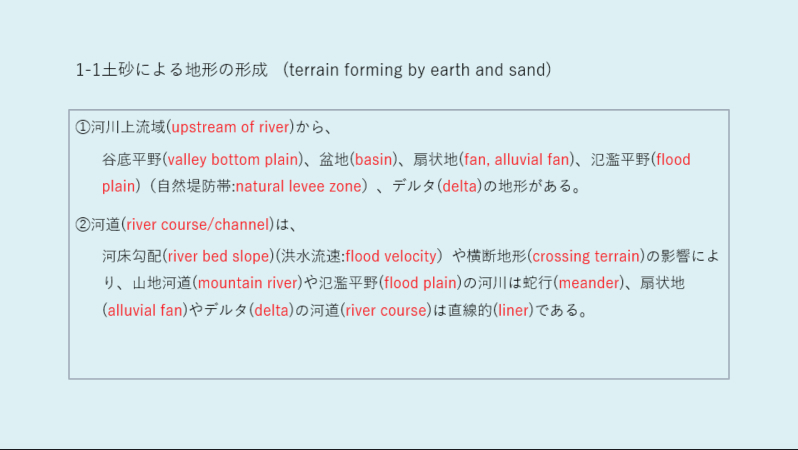

トレーニングプログラムのメンターとしての経験から、心の支えやメンタルヘルスマネジメントの大事さも理解しています。2.河川分野テキスト 1.地形河川 - 1.土砂 note 抜粋 2024

2.河川分野テキスト 1.地形河川 - 2.地形 note 2024

-

カスタマイズされた教材に基づくe-Learningシステムの構築

学習者の学習進捗状況の確認や学習アドバイスを行うクラウドシステム(e-Learning system)

を構築し、どこでも学習できる環境と管理機能を整備しました。

2005年FIDIC大会にて、

2005年FIDIC大会にて、

北京の下水処理場を見学(YPF活動) 2013年FIDIC News翻訳の

2013年FIDIC News翻訳の

添削指導(AJCE活動) 2012年トレーニング用図書

2012年トレーニング用図書

データベース構築(AJCE活動) 2006年FIDIC-YPMTP

2006年FIDIC-YPMTP

トレーニング用教材 2019年(株)日水コンWIN室主催

2019年(株)日水コンWIN室主催

Workshop -

On Job Training

受注した業務に研修生を参加させて、実務に従事させながら

現場でのコミュニケーションを実践し、業務遂行に関わることを体験させるプログラム。On-Job Training 事例(2019年(株)日水コンの業務に3名参加)

セミナー会場

セミナー会場 セミナー・プレゼンテーション

セミナー・プレゼンテーション 施設の運転管理に関するヒヤリング調査

施設の運転管理に関するヒヤリング調査 市内の関連施設などの調査

市内の関連施設などの調査 施工法及び状況調査

施工法及び状況調査 保守点検の実態調査

保守点検の実態調査研修余話:

映画の影響で、中東は砂漠の中で砂嵐が来るという勝手なイメージをもって、防塵マスクとゴーグルをもって出かけました。

現地到着後、チームで夕食に出かけました。歩いていける距離に中華料理店がありましたので、そこで歓談していたところ、突然大雨が降りだしました。長い時間降っていたので道路は冠水し、レストランの中にも雨水が入ってくるようになって、帰るに帰れなくなりました。

仕方なく借り上げ車の運転手を呼び出してピストン輸送をしてもらい、ホテルになんとか戻りました。ホテルでは、窓から雨水が侵入しロビーも水浸しで、エレベータホールからも水を掻き出していました。面白がって写真を撮る人たちもいましたので、ホテルの従業員が撮影をやめさせようと躍起になっていましたが、私はその騒動に紛れて、ビデオと写真を少し撮ることができました。

そのままエレベーターで上がり一抹の不安をもって部屋に入ると、案の定、窓の隙間から雨が入り込んでいて、絨毯の一部が濡れていました。

Part 06代表プロフィール

秋永 薫児アキナガ クンジ

職務経歴

- 大学、大学院(修士):

土木、衛生工学(下水道) - (株)日水コン入社 下水道事業部(国内)

(1986年) - 英国研修(1.5年: 1993-1995年)

- 東北支所(6年間: 1998-2004年)

- 東京下水道本部 開発部

(2004年-2006年) - 海外プロジェクト参加(2005年~)

- 下水道事業部企画部 (2007年-2013年)

- 海外事業部移籍(下水道事業部企画部兼務)

(2010年-2013年) - 海外本部 技術統括部専属

(2014年-2019年) - 経営企画本部 国際化支援室

(2019年―2021年) - 2021年3月、定年退職、アキナガ・オフィス

開所

- 資格

-

- 技術士(上下水道部門)

- 工学博士

- メンタルヘルスマネジメントI種

- 経営学初級

1961年生まれ、熊本県八代市出身、大学入学時に上京し、修士課程を修了後に東京で水関連の設計コンサルタント((株)日水コン)に就職、35年間勤務し、その間、国内下水道関連業務を約20年、海外のODA業務を約13年、2019年より、国際化支援としての教育研修部門の責任者を2年行い、2021年3月に定年退職した。

定年退職後、若手エンジニアの教育支援とStrategyAdvisorとして海外プロジェクトの支援を行っている。

大学では土木工学を専攻し、その中で衛生工学を研究して、下水処理、新しい汚水収集システムの研究を行った。

研究成果として、汚水収集システムの「製品リサイクルによるCO2の削減効果の評価」(2004年)と「ライフサイクルにおけるコストとCO2発生量の統合評価指標」(2006年)を発表した。SDGsの先駆けとなる研究であり、2006年に工学博士号を授与された。

会社の国内部門在籍中の1986年から2008年の期間、東京に14年、仙台市に6年勤務し、1993年から1995年まで、英国の技術コンサルタント会社(Binnie&Partners社)にて研修した。在職中に24か国を訪問、滞在し、調査業務、国際会議、セミナー講演、技術コンサルタント業界における若手のCapacity Building やTraining Program活動を行い、政府開発援助(ODA)プロジェクトを複数経験した。2005年より従事したODAプロジェクトでは、中国、アルバニア国、ベトナム国に滞在した。特にベトナム国ではプロジェクトマネージャーとして2つのプロジェクトを遂行し、11年間滞在した。

日本の大都市と地方都市の実情も学び、海外渡航や滞在を多く経験したことから、国内外の業務遂行に幅広く通じている。